◎今日のテキスト

いやなんです

あなたのいってしまうのが――

花よりさきに実のなるような

種子《たね》よりさきに芽の出るような

夏から春のすぐ来るような

そんな理窟に合わない不自然を

どうかしないでいて下さい

型のような旦那さまと

まるい字をかくそのあなたと

こう考えてさえなぜか私は泣かれます

小鳥のように臆病で

大風のようにわがままな

あなたがお嫁にゆくなんて

——高村光太郎『智恵子抄』「人に」より

◎自分のことを大事にする(一)

生まれつき、自分のことを大事にできる人はたしかにいる。

自分に正直で、人に対しても誠実でいられるマインドの人がたしかにいて、そういう人はストレートで裏表のない感情を表現できる。

が、多くの人は自分の感情を無視し、ときには自分に嘘をつき、自分をないがしろにする。また、そうしていることにすら気づかないことが多い。

2012年5月31日木曜日

2012年5月30日水曜日

5月30日

◎今日のテキスト

私はいろいろ不思議な国を旅行して、さまざまの珍しいことを見てきた者です。名前はレミュエル・ガリバーと申します。

子供のときから、船に乗って外国へ行ってみたいと思っていたので、航海術や、数学や、医学などを勉強しました。外国語の勉強も、私は大へん得意でした。

一六九九年の五月、私は『かもしか号』に乗って、イギリスの港から出帆しました。船が東インドに向う頃から、海が荒れだし、船員たちは大そう弱っていました。

十一月五日のことです。ひどい霧の中を、船は進んでいました。その霧のために、大きな岩が、すぐ目の前に現れてくるまで、気がつかなかったのです。

あッという間に、岩に衝突、船は真二つになりました。

——ジョナサン・スイフト『ガリバー旅行記』(原民喜・訳)より

◎表現におけるオリジナリティ(二)

頭でかんがえて、こうやろう、こんなふうに解釈しよう、という表現は、本当の意味でオリジナルとはいえない。そのかんがえは自分のなかから出てきたものではなく、おそらく後天的に外側から与えられて、獲得してきたものだからだ。

かんがえを放棄して、自分の身体と生理にまかせて表現する。感覚をひらいて自分の内側と外側をつなぎ、マインドフルに表現する。そのとき、唯一無二のオリジナルな表現が生まれるだろう。

私はいろいろ不思議な国を旅行して、さまざまの珍しいことを見てきた者です。名前はレミュエル・ガリバーと申します。

子供のときから、船に乗って外国へ行ってみたいと思っていたので、航海術や、数学や、医学などを勉強しました。外国語の勉強も、私は大へん得意でした。

一六九九年の五月、私は『かもしか号』に乗って、イギリスの港から出帆しました。船が東インドに向う頃から、海が荒れだし、船員たちは大そう弱っていました。

十一月五日のことです。ひどい霧の中を、船は進んでいました。その霧のために、大きな岩が、すぐ目の前に現れてくるまで、気がつかなかったのです。

あッという間に、岩に衝突、船は真二つになりました。

——ジョナサン・スイフト『ガリバー旅行記』(原民喜・訳)より

◎表現におけるオリジナリティ(二)

頭でかんがえて、こうやろう、こんなふうに解釈しよう、という表現は、本当の意味でオリジナルとはいえない。そのかんがえは自分のなかから出てきたものではなく、おそらく後天的に外側から与えられて、獲得してきたものだからだ。

かんがえを放棄して、自分の身体と生理にまかせて表現する。感覚をひらいて自分の内側と外側をつなぎ、マインドフルに表現する。そのとき、唯一無二のオリジナルな表現が生まれるだろう。

2012年5月29日火曜日

5月29日

◎今日のテキスト

地久節には、私は二三の同僚と一緒に、御牧《みまき》ヶ原《はら》の方へ山遊びに出掛けた。松林の間なぞを猟師のように歩いて、小松の多い岡の上では大分蕨《わらび》を採った。それから鴇窪《ときくぼ》という村へ引返して、田舎の中の田舎とでも言うべきところで半日を送った。

私は今、小諸の城址《しろあと》に近いところの学校で、君の同年位な学生を教えている。君はこういう山の上への春がいかに待たれて、そしていかに短いものであると思う。四月の二十日頃に成らなければ、花が咲かない。梅も桜も李《すもも》も殆《ほと》んど同時に開く。城址の懐古園《かいこえん》には二十五日に祭があるが、その頃が花の盛りだ。すると、毎年きまりのように風雨がやって来て、一時《いちどき》にすべての花を浚《さら》って行って了《しま》う。

——島崎藤村『千曲川のスケッチ』より

◎表現におけるオリジナリティ(一)

なにか表現するとき、オリジナリティという問題が出てくる。

人のオリジナリティとはなんだろう。その人の経験? 思想? あるいは生まれ持ったもの?

突き詰めていくと、オリジナリティはその人の身体性にしかない、というところにぶちあたる。脳内にあるイメージや記憶や思考は、結局のところ後天的に外部から与えられて蓄積されたものだ。まっしろなコンピューターのメモリーにいろいろインプットされたようなものだからだ。

地久節には、私は二三の同僚と一緒に、御牧《みまき》ヶ原《はら》の方へ山遊びに出掛けた。松林の間なぞを猟師のように歩いて、小松の多い岡の上では大分蕨《わらび》を採った。それから鴇窪《ときくぼ》という村へ引返して、田舎の中の田舎とでも言うべきところで半日を送った。

私は今、小諸の城址《しろあと》に近いところの学校で、君の同年位な学生を教えている。君はこういう山の上への春がいかに待たれて、そしていかに短いものであると思う。四月の二十日頃に成らなければ、花が咲かない。梅も桜も李《すもも》も殆《ほと》んど同時に開く。城址の懐古園《かいこえん》には二十五日に祭があるが、その頃が花の盛りだ。すると、毎年きまりのように風雨がやって来て、一時《いちどき》にすべての花を浚《さら》って行って了《しま》う。

——島崎藤村『千曲川のスケッチ』より

◎表現におけるオリジナリティ(一)

なにか表現するとき、オリジナリティという問題が出てくる。

人のオリジナリティとはなんだろう。その人の経験? 思想? あるいは生まれ持ったもの?

突き詰めていくと、オリジナリティはその人の身体性にしかない、というところにぶちあたる。脳内にあるイメージや記憶や思考は、結局のところ後天的に外部から与えられて蓄積されたものだ。まっしろなコンピューターのメモリーにいろいろインプットされたようなものだからだ。

2012年5月28日月曜日

5月28日

◎今日のテキスト

青い月夜の 浜辺には

親を探して 鳴く鳥が

波の国から 生まれでる

濡《ぬ》れたつばさの 銀の色

夜鳴く鳥の 悲しさは

親を尋ねて 海こえて

月夜の国へ 消えてゆく

銀のつばさの 浜千鳥

——鹿島鳴秋「浜千鳥」

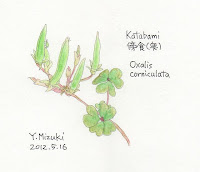

◎「日めくりスケッチ展」やってます

先日もお知らせした下北沢〈Com.Cafe 音倉〉での「日めくりスケッチ展」が、好評開催中です。

「好評」なんて書くと、釣り文句だろうと思われるかもしれませんが、実際に観に行ってくれた人たちからはほんとに好評をいただいてます。社交辞令でなければ。といっても、私に社交辞令を使ってもなんの得をすることもないので、社交辞令ではないと思いますよ。

お近くの方はランチタイムに行ってみてください。下北沢というにぎやかな街ではありますが、音倉はちょっとした穴場で、ランチもおいしいのです。

六月三日まで開催してます。

青い月夜の 浜辺には

親を探して 鳴く鳥が

波の国から 生まれでる

濡《ぬ》れたつばさの 銀の色

夜鳴く鳥の 悲しさは

親を尋ねて 海こえて

月夜の国へ 消えてゆく

銀のつばさの 浜千鳥

——鹿島鳴秋「浜千鳥」

◎「日めくりスケッチ展」やってます

先日もお知らせした下北沢〈Com.Cafe 音倉〉での「日めくりスケッチ展」が、好評開催中です。

「好評」なんて書くと、釣り文句だろうと思われるかもしれませんが、実際に観に行ってくれた人たちからはほんとに好評をいただいてます。社交辞令でなければ。といっても、私に社交辞令を使ってもなんの得をすることもないので、社交辞令ではないと思いますよ。

お近くの方はランチタイムに行ってみてください。下北沢というにぎやかな街ではありますが、音倉はちょっとした穴場で、ランチもおいしいのです。

六月三日まで開催してます。

2012年5月27日日曜日

5月27日

◎今日のテキスト

寝つきりに寝つくようになる少し前に修善寺へ行った。その頃はもうずいぶん衰弱していたのだが、自分ではまだそれほどとは思っていなかった。少し体を休めれば、じきに元気を回復するつもりでいた。温泉そのものは消極性の自分の病気には却ってわるいので、私はただ静かな環境にたったひとりでいることを欲したのである。修善寺は前に一晩泊ったことがあるきりで、べつにいい所だとも思わなかったが、ほかに行くつもりだった所が、宿の都合がわるいと断って来たので、そこにしたのだった。

——島木健作「赤蛙」

◎音読療法士は二十四時間の仕事

なにか自分で対処できない不安感や、逃れられない反芻思考に陥ったときには、いつでも電話してくれていいですよ、といって自分の電話番号を開示している。

実際にそれで電話がかかってくることがしばしばある。

電話越しに音読療法をおこなう場合、まずは共感的コミュニケーションであり、それから呼吸を合わせることだ。電話越しであっても、呼吸を聴くことはできるし、またこちらの呼吸を伝えることはできる。

何度か夜中に対応したことがあり、それは普通にかんがえればやりたくない仕事かもしれないが、実際には「だれかの役に立った」「それでだれかが救われた」という実感を持てたとき、まったく苦ではない。

寝つきりに寝つくようになる少し前に修善寺へ行った。その頃はもうずいぶん衰弱していたのだが、自分ではまだそれほどとは思っていなかった。少し体を休めれば、じきに元気を回復するつもりでいた。温泉そのものは消極性の自分の病気には却ってわるいので、私はただ静かな環境にたったひとりでいることを欲したのである。修善寺は前に一晩泊ったことがあるきりで、べつにいい所だとも思わなかったが、ほかに行くつもりだった所が、宿の都合がわるいと断って来たので、そこにしたのだった。

——島木健作「赤蛙」

◎音読療法士は二十四時間の仕事

なにか自分で対処できない不安感や、逃れられない反芻思考に陥ったときには、いつでも電話してくれていいですよ、といって自分の電話番号を開示している。

実際にそれで電話がかかってくることがしばしばある。

電話越しに音読療法をおこなう場合、まずは共感的コミュニケーションであり、それから呼吸を合わせることだ。電話越しであっても、呼吸を聴くことはできるし、またこちらの呼吸を伝えることはできる。

何度か夜中に対応したことがあり、それは普通にかんがえればやりたくない仕事かもしれないが、実際には「だれかの役に立った」「それでだれかが救われた」という実感を持てたとき、まったく苦ではない。

2012年5月26日土曜日

5月26日

◎今日のテキスト

この道はいつか来た道

ああ そうだよ

あかしやの花が咲いてる

あの丘はいつか見た丘

ああ そうだよ

ほら 白い時計台だよ

この道はいつか来た道

ああ そうだよ

お母さまと馬車で行ったよ

あの雲もいつか見た雲

ああ そうだよ

山査子《さんざし》の枝も垂《た》れてる

——北原白秋「この道」

◎リズム感の話(三)

リズム感がよい、というのは、一定のビートを正確に刻むことができる、ということもあるかもしれないが、むしろ「リズムの変化」に対して感覚が鋭敏である、ということかもしれない。ひょっとしてそれは同じことなのかもしれないが。

揺れ動くリズムに対して自分の身体のリズムを同調させることができる能力。これが高まってくると、複雑なリズムや揺れ動くリズムも表現できるようになる。一定のビートで刻まれている音楽ばかり聴いている人が、むしろリズム感が悪いという私の経験的事実は、そのような理由によるものなのだろう。

この道はいつか来た道

ああ そうだよ

あかしやの花が咲いてる

あの丘はいつか見た丘

ああ そうだよ

ほら 白い時計台だよ

この道はいつか来た道

ああ そうだよ

お母さまと馬車で行ったよ

あの雲もいつか見た雲

ああ そうだよ

山査子《さんざし》の枝も垂《た》れてる

——北原白秋「この道」

◎リズム感の話(三)

リズム感がよい、というのは、一定のビートを正確に刻むことができる、ということもあるかもしれないが、むしろ「リズムの変化」に対して感覚が鋭敏である、ということかもしれない。ひょっとしてそれは同じことなのかもしれないが。

揺れ動くリズムに対して自分の身体のリズムを同調させることができる能力。これが高まってくると、複雑なリズムや揺れ動くリズムも表現できるようになる。一定のビートで刻まれている音楽ばかり聴いている人が、むしろリズム感が悪いという私の経験的事実は、そのような理由によるものなのだろう。

2012年5月25日金曜日

5月25日

◎今日のテキスト

アレクセイ・カラマーゾフは、本郡の地主フョードル・パーヴロヴィッチ・カラマーゾフの三番目の息子である。このフョードルは今から十三年前に奇怪な悲劇的な死を遂《と》げたため、一時(いや、今でもやはり町でときどき噂《うわさ》が出る)なかなか有名な男であった。しかし、この事件は順序を追って後で話すこととして、今は単にこの『地主』が(この地方では彼のことをこう呼んでいた。そのくせ、一生涯はほとんど自分の領地で暮らしたことはないのだが)、かなりちょいちょい見受けることもあるけれど、ずいぶん風変わりなタイプの人間である、というだけにとどめておこう。

——ドストエフスキイ『カラマーゾフの兄弟』(米川正夫・訳)より

◎リズム感の話(二)

音楽の世界で「リズム感がよい」というと、正確なビートを刻みつづけられる能力が高い、と受け取られることが多い。実際、ロックやモダンジャズなどでビートが遅れたり走ったりすると、「リズムが悪い」「リズムが狂った」と指摘される。なので、正確なビートの音楽ばかり聴いている若者世代は、年配世代の者よりリズム感がいいと思いこんでいた。

実際にはまったく違うことをワークショップなどで思い知る機会がしばしばあり、リズム感がよくなるというのは一定のビートの音楽ばかり聴くことではないのだということを、最近確信した。

アレクセイ・カラマーゾフは、本郡の地主フョードル・パーヴロヴィッチ・カラマーゾフの三番目の息子である。このフョードルは今から十三年前に奇怪な悲劇的な死を遂《と》げたため、一時(いや、今でもやはり町でときどき噂《うわさ》が出る)なかなか有名な男であった。しかし、この事件は順序を追って後で話すこととして、今は単にこの『地主』が(この地方では彼のことをこう呼んでいた。そのくせ、一生涯はほとんど自分の領地で暮らしたことはないのだが)、かなりちょいちょい見受けることもあるけれど、ずいぶん風変わりなタイプの人間である、というだけにとどめておこう。

——ドストエフスキイ『カラマーゾフの兄弟』(米川正夫・訳)より

◎リズム感の話(二)

音楽の世界で「リズム感がよい」というと、正確なビートを刻みつづけられる能力が高い、と受け取られることが多い。実際、ロックやモダンジャズなどでビートが遅れたり走ったりすると、「リズムが悪い」「リズムが狂った」と指摘される。なので、正確なビートの音楽ばかり聴いている若者世代は、年配世代の者よりリズム感がいいと思いこんでいた。

実際にはまったく違うことをワークショップなどで思い知る機会がしばしばあり、リズム感がよくなるというのは一定のビートの音楽ばかり聴くことではないのだということを、最近確信した。

2012年5月24日木曜日

5月24日

◎今日のテキスト

◎今日のテキスト桜の花が咲くと人々は酒をぶらさげたり団子《だんご》をたべて花の下を歩いて絶景だの春ランマンだのと浮かれて陽気になりますが、これは嘘です。なぜ嘘かと申しますと、桜の花の下へ人がより集って酔っ払ってゲロを吐いて喧嘩《けんか》して、これは江戸時代からの話で、大昔は桜の花の下は怖しいと思っても、絶景だなどとは誰も思いませんでした。近頃は桜の花の下といえば人間がより集って酒をのんで喧嘩していますから陽気でにぎやかだと思いこんでいますが、桜の花の下から人間を取り去ると怖ろしい景色になりますので、能にも、さる母親が愛児を人さらいにさらわれて子供を探して発狂して桜の花の満開の林の下へ来かかり見渡す花びらの陰に子供の幻を描いて狂い死して花びらに埋まってしまう(このところ小生の蛇足《だそく》)という話もあり、桜の林の花の下に人の姿がなければ怖しいばかりです。

——坂口安吾「桜の森の満開の下」より

◎リズム感の話(一)

音楽のリズムと音読のリズムはもちろん違うが、どちらもリズムを感じる表現であることには同意していただけるだろう。そして音楽にもさまざまなリズムがある。

現代の大衆音楽は「ノリやすい」という理由から、一定のビートを刻む正確なリズムが多い。大衆音楽でもやや古いジャズやブルース、ラテン音楽などになると、一定のビートも揺れ動いていたりする。

さらにさかのぼって、ミュージカルや映画音楽、そしてそれらの元になったクラシック音楽は、さらに揺れ動くリズムが使われている。

音読のリズムはクラシック音楽のように揺れ動くリズムに近いかもしれない。

2012年5月23日水曜日

5月23日

◎今日のテキスト

七百年以上も昔の事、下ノ関海峡の壇ノ浦で、平家すなわち平族と、源氏すなわち源族との間の、永い争いの最後の戦闘が戦われた。この壇ノ浦で平家は、その一族の婦人子供ならびにその幼帝――今日安徳天皇として記憶されている――と共に、まったく滅亡した。そうしてその海と浜辺とは七百年間その怨霊に祟られていた……他の個処で私はそこに居る平家蟹という不思議な蟹の事を読者諸君に語った事があるが、それはその背中が人間の顔になっており、平家の武者の魂であると云われているのである。しかしその海岸一帯には、たくさん不思議な事が見聞きされる。闇夜には幾千となき幽霊火が、水うち際にふわふわさすらうか、もしくは波の上にちらちら飛ぶ――すなわち漁夫の呼んで鬼火すなわち魔の火と称する青白い光りである。そして風の立つ時には大きな叫び声が、戦の叫喚のように、海から聞えて来る。

——小泉八雲「耳無芳一の話」(戸川明三・訳)より

◎音圧の話(二)

非常に小さな音に耳をすませてみる。

風の音、遠くから聞こえる踏切の音、犬の鳴き声、時計の音、鳥のさえずり、自分の呼吸。

そのあとに声を出してなにか読んでみる。自分の耳に異変を感じるはずだ。あるいは音楽を聴いてみる。非常にクリアに音が聴こえないだろうか。

小さな音に耳をすませていると、耳の解像度がだんだんあがってくる。逆に音圧の高い音ばかり聴いていると、耳の解像度はどんどんさがってしまう。

たまにはヘッドホンをはずしたり、テレビを消して、できれば目を閉じて自分のまわりの小さな音に耳をすませてみよう。

七百年以上も昔の事、下ノ関海峡の壇ノ浦で、平家すなわち平族と、源氏すなわち源族との間の、永い争いの最後の戦闘が戦われた。この壇ノ浦で平家は、その一族の婦人子供ならびにその幼帝――今日安徳天皇として記憶されている――と共に、まったく滅亡した。そうしてその海と浜辺とは七百年間その怨霊に祟られていた……他の個処で私はそこに居る平家蟹という不思議な蟹の事を読者諸君に語った事があるが、それはその背中が人間の顔になっており、平家の武者の魂であると云われているのである。しかしその海岸一帯には、たくさん不思議な事が見聞きされる。闇夜には幾千となき幽霊火が、水うち際にふわふわさすらうか、もしくは波の上にちらちら飛ぶ――すなわち漁夫の呼んで鬼火すなわち魔の火と称する青白い光りである。そして風の立つ時には大きな叫び声が、戦の叫喚のように、海から聞えて来る。

——小泉八雲「耳無芳一の話」(戸川明三・訳)より

◎音圧の話(二)

非常に小さな音に耳をすませてみる。

風の音、遠くから聞こえる踏切の音、犬の鳴き声、時計の音、鳥のさえずり、自分の呼吸。

そのあとに声を出してなにか読んでみる。自分の耳に異変を感じるはずだ。あるいは音楽を聴いてみる。非常にクリアに音が聴こえないだろうか。

小さな音に耳をすませていると、耳の解像度がだんだんあがってくる。逆に音圧の高い音ばかり聴いていると、耳の解像度はどんどんさがってしまう。

たまにはヘッドホンをはずしたり、テレビを消して、できれば目を閉じて自分のまわりの小さな音に耳をすませてみよう。

2012年5月22日火曜日

5月22日

◎今日のテキスト

明治倶楽部《クラブ》とて芝区桜田本郷町のお堀辺《ほりばた》に西洋作《づくり》の余り立派ではないが、それでも可なりの建物があった、建物は今でもある、しかし持主が代って、今では明治倶楽部その者はなくなって了《しま》った。

この倶楽部が未《ま》だ繁盛していた頃のことである、或《ある》年の冬の夜、珍らしくも二階の食堂に燈火《あかり》が点《つ》いていて、時々《おりおり》高く笑う声が外面《そと》に漏れていた。元来《いったい》この倶楽部は夜分人の集っていることは少ないので、ストーブの煙は平常《いつ》も昼間ばかり立ちのぼっているのである。

然《しか》るに八時は先刻《さっき》打っても人々は未だなかなか散じそうな様子も見えない。人力車《くるま》が六台玄関の横に並んでいたが、車夫どもは皆な勝手の方で例の一六勝負最中らしい。

——国木田独歩「牛肉と馬鈴薯」より

◎音圧の話(一)

「音圧」という言葉を聞いたことがあるだろうか。

音楽業界用語で、音の圧力の変動のことをいうのだが、まあボリュームのことだと理解しておいても大きく間違いではない。

商業音楽や放送では、とにかく多くの人に迫力のある音を届けるために、「音圧を稼ぐ」ということをする。具体的にはコンプレッサーというイフェクターを通して、音の圧力を均一にする。大きな音と小さな音の差を圧縮し、全体にボリュームをあげるのだ。

こういう音を聴きつづけていると、私たちの耳は一様に鈍感になっていく。

明治倶楽部《クラブ》とて芝区桜田本郷町のお堀辺《ほりばた》に西洋作《づくり》の余り立派ではないが、それでも可なりの建物があった、建物は今でもある、しかし持主が代って、今では明治倶楽部その者はなくなって了《しま》った。

この倶楽部が未《ま》だ繁盛していた頃のことである、或《ある》年の冬の夜、珍らしくも二階の食堂に燈火《あかり》が点《つ》いていて、時々《おりおり》高く笑う声が外面《そと》に漏れていた。元来《いったい》この倶楽部は夜分人の集っていることは少ないので、ストーブの煙は平常《いつ》も昼間ばかり立ちのぼっているのである。

然《しか》るに八時は先刻《さっき》打っても人々は未だなかなか散じそうな様子も見えない。人力車《くるま》が六台玄関の横に並んでいたが、車夫どもは皆な勝手の方で例の一六勝負最中らしい。

——国木田独歩「牛肉と馬鈴薯」より

◎音圧の話(一)

「音圧」という言葉を聞いたことがあるだろうか。

音楽業界用語で、音の圧力の変動のことをいうのだが、まあボリュームのことだと理解しておいても大きく間違いではない。

商業音楽や放送では、とにかく多くの人に迫力のある音を届けるために、「音圧を稼ぐ」ということをする。具体的にはコンプレッサーというイフェクターを通して、音の圧力を均一にする。大きな音と小さな音の差を圧縮し、全体にボリュームをあげるのだ。

こういう音を聴きつづけていると、私たちの耳は一様に鈍感になっていく。

2012年5月21日月曜日

5月21日

◎今日のテキスト

「いき」という現象はいかなる構造をもっているか。まず我々は、いかなる方法によって「いき」の構造を闡明《せんめい》し、「いき」の存在を把握することができるであろうか。「いき」が一の意味を構成していることはいうまでもない。また「いき」が言語として成立していることも事実である。しからば「いき」という語は各国語のうちに見出《みいだ》されるという普遍性を備えたものであろうか。我々はまずそれを調べてみなければならない。そうして、もし「いき」という語がわが国語にのみ存するものであるとしたならば、「いき」は特殊の民族性をもった意味であることになる。しからば特殊な民族性をもった意味、すなわち特殊の文化存在はいかなる方法論的態度をもって取扱わるべきものであろうか。「いき」の構造を明らかにする前に我々はこれらの先決問題に答えなければならぬ。

——九鬼周造『「いき」の構造』より

◎金環日蝕

今朝は金環日蝕だった。

私の住んでいる東京世田谷は曇っていたが、雲間にときおり晴間や薄曇りがあって、かなりしっかりと金環日蝕を見ることができた。周辺の路上や跨線橋の上でも大勢の人が子どもたちといっしょに見ているらしく、普段にはないにぎやかな声が聞こえてきた。

あたらしく目に触れるものを見るときや、あたらしい経験をするとき、人はマインドフルになりやすい。「いまここ」のことだけに意識が向き、「回想」や「予想」をしない。「いま」を生きている人はとてもイキイキとしてみずみずしい。

「いき」という現象はいかなる構造をもっているか。まず我々は、いかなる方法によって「いき」の構造を闡明《せんめい》し、「いき」の存在を把握することができるであろうか。「いき」が一の意味を構成していることはいうまでもない。また「いき」が言語として成立していることも事実である。しからば「いき」という語は各国語のうちに見出《みいだ》されるという普遍性を備えたものであろうか。我々はまずそれを調べてみなければならない。そうして、もし「いき」という語がわが国語にのみ存するものであるとしたならば、「いき」は特殊の民族性をもった意味であることになる。しからば特殊な民族性をもった意味、すなわち特殊の文化存在はいかなる方法論的態度をもって取扱わるべきものであろうか。「いき」の構造を明らかにする前に我々はこれらの先決問題に答えなければならぬ。

——九鬼周造『「いき」の構造』より

◎金環日蝕

今朝は金環日蝕だった。

私の住んでいる東京世田谷は曇っていたが、雲間にときおり晴間や薄曇りがあって、かなりしっかりと金環日蝕を見ることができた。周辺の路上や跨線橋の上でも大勢の人が子どもたちといっしょに見ているらしく、普段にはないにぎやかな声が聞こえてきた。

あたらしく目に触れるものを見るときや、あたらしい経験をするとき、人はマインドフルになりやすい。「いまここ」のことだけに意識が向き、「回想」や「予想」をしない。「いま」を生きている人はとてもイキイキとしてみずみずしい。

2012年5月20日日曜日

5月20日

◎今日のテキスト

赤い鳥、小鳥、

なぜなぜ赤い。

赤い実をたべた。

白い鳥、小鳥、

なぜなぜ白い。

白い実をたべた。

青い鳥、小鳥、

なぜなぜ、青い。

青い実をたべた。

——北原白秋「赤い鳥小鳥」より

◎日めくりスケッチ展

明後日五月二十二日から、このブログに掲載している小さなスケッチを下北沢の〈Com.Cafe 音倉〉で展示します。会期は六月三日までです。

お昼のランチ&カフェタイムにはどなたもお越しいただけます。下北沢でのランチやコーヒータイムには、ぜひお越しいただいて、ご覧ください。

総点数百点のスケッチです。

赤い鳥、小鳥、

なぜなぜ赤い。

赤い実をたべた。

白い鳥、小鳥、

なぜなぜ白い。

白い実をたべた。

青い鳥、小鳥、

なぜなぜ、青い。

青い実をたべた。

——北原白秋「赤い鳥小鳥」より

◎日めくりスケッチ展

明後日五月二十二日から、このブログに掲載している小さなスケッチを下北沢の〈Com.Cafe 音倉〉で展示します。会期は六月三日までです。

お昼のランチ&カフェタイムにはどなたもお越しいただけます。下北沢でのランチやコーヒータイムには、ぜひお越しいただいて、ご覧ください。

総点数百点のスケッチです。

2012年5月19日土曜日

5月19日

◎今日のテキスト

自分が芝居の実際方面に関係してから、まだ半年もたたないのだが、その間に、色々の経験もなめた。理窟だけを並べていた時代には、そんなでもあるまいと思っていた劇壇の内情を見聞きするにつけて、私は、自分ながら、飛んでもない処へはまりこんだなという気がし出した。「血があれる」という言葉が本当によく当っているような、そういう雰囲気を感じ出した。こういう世界で、本当に自分の仕事をして行く人、何かしら「とらわれない仕事」をして行く人があれば、その人は、全くえらいと思い出した。

私は自分の熱情と、素質に疑いを持ち出した。

——岸田国士「幕が下りて」より

◎「嫌だ」という感情をきちんと扱う(二)

たとえば自分が尊重されていないと感じて嫌だと感じたり、自由を損害されると思って嫌だと感じたり、いろいろ理由はあるだろう。とにかくその原因にきちんと目を向け、嫌だという感情の根っこ(ニーズ)を理解する。ニーズがわかれば、そのニーズをどうやって満たすことができるか考えることもできる。

ニーズはさまざまな方法で満たすことができる。自分がこれこれこういう理由で嫌な気持ちを持っていることを相手に伝えることもできるし、別の人に話を聞いてもらうことで落ち着くこともできる。尊重されたいニーズがあったのなら、別の方法や別の機会にそれを満たすこともできる。

自分が芝居の実際方面に関係してから、まだ半年もたたないのだが、その間に、色々の経験もなめた。理窟だけを並べていた時代には、そんなでもあるまいと思っていた劇壇の内情を見聞きするにつけて、私は、自分ながら、飛んでもない処へはまりこんだなという気がし出した。「血があれる」という言葉が本当によく当っているような、そういう雰囲気を感じ出した。こういう世界で、本当に自分の仕事をして行く人、何かしら「とらわれない仕事」をして行く人があれば、その人は、全くえらいと思い出した。

私は自分の熱情と、素質に疑いを持ち出した。

——岸田国士「幕が下りて」より

◎「嫌だ」という感情をきちんと扱う(二)

たとえば自分が尊重されていないと感じて嫌だと感じたり、自由を損害されると思って嫌だと感じたり、いろいろ理由はあるだろう。とにかくその原因にきちんと目を向け、嫌だという感情の根っこ(ニーズ)を理解する。ニーズがわかれば、そのニーズをどうやって満たすことができるか考えることもできる。

ニーズはさまざまな方法で満たすことができる。自分がこれこれこういう理由で嫌な気持ちを持っていることを相手に伝えることもできるし、別の人に話を聞いてもらうことで落ち着くこともできる。尊重されたいニーズがあったのなら、別の方法や別の機会にそれを満たすこともできる。

2012年5月18日金曜日

5月18日

◎今日のテキスト

摂津《せっつ》半国の主であった松山新介の侍大将中村新兵衛は、五畿内中国に聞こえた大豪の士であった。

そのころ、畿内を分領していた筒井《つつい》、松永、荒木、和田、別所など大名小名の手の者で、『鎗《やり》中村』を知らぬ者は、おそらく一人もなかっただろう。それほど、新兵衛はその扱《しご》き出す三間柄《え》の大身の鎗の鋒先《ほこさき》で、さきがけ殿《しんがり》の功名を重ねていた。そのうえ、彼の武者姿は戦場において、水ぎわ立ったはなやかさを示していた。火のような猩々緋《しょうじょうひ》の服折を着て、唐冠纓金《えいきん》の兜《かぶと》をかぶった彼の姿は、敵味方の間に、輝くばかりのあざやかさをもっていた。

「ああ猩々緋よ唐冠よ」と敵の雑兵は、新兵衛の鎗先を避けた。味方がくずれ立ったとき、激浪の中に立つ巌のように敵勢をささえている猩々緋の姿は、どれほど味方にとってたのもしいものであったかわからなかった。また嵐のように敵陣に殺到するとき、その先頭に輝いている唐冠の兜は、敵にとってどれほどの脅威であるかわからなかった。

——菊池寛「形」より

◎「嫌だ」という感情をきちんと扱う(一)

だれかになにか嫌なことをいわれたり、嫌なことをするように押しつけられたりしたとき、その感情を押し殺そうとしてしまうことがある。というのも、嫌なことを「嫌だ」と自覚してしまったら、本当にそのことができなくなってしまうかもしれない、と思うからだ。

しかし、感情を押し殺すことはよい結果をもたらさない。

自分が嫌だと感じているそのことをきちんと認識し、その感情がどこから来ているのか丁寧に扱うことで、相手にも対処できる。

摂津《せっつ》半国の主であった松山新介の侍大将中村新兵衛は、五畿内中国に聞こえた大豪の士であった。

そのころ、畿内を分領していた筒井《つつい》、松永、荒木、和田、別所など大名小名の手の者で、『鎗《やり》中村』を知らぬ者は、おそらく一人もなかっただろう。それほど、新兵衛はその扱《しご》き出す三間柄《え》の大身の鎗の鋒先《ほこさき》で、さきがけ殿《しんがり》の功名を重ねていた。そのうえ、彼の武者姿は戦場において、水ぎわ立ったはなやかさを示していた。火のような猩々緋《しょうじょうひ》の服折を着て、唐冠纓金《えいきん》の兜《かぶと》をかぶった彼の姿は、敵味方の間に、輝くばかりのあざやかさをもっていた。

「ああ猩々緋よ唐冠よ」と敵の雑兵は、新兵衛の鎗先を避けた。味方がくずれ立ったとき、激浪の中に立つ巌のように敵勢をささえている猩々緋の姿は、どれほど味方にとってたのもしいものであったかわからなかった。また嵐のように敵陣に殺到するとき、その先頭に輝いている唐冠の兜は、敵にとってどれほどの脅威であるかわからなかった。

——菊池寛「形」より

◎「嫌だ」という感情をきちんと扱う(一)

だれかになにか嫌なことをいわれたり、嫌なことをするように押しつけられたりしたとき、その感情を押し殺そうとしてしまうことがある。というのも、嫌なことを「嫌だ」と自覚してしまったら、本当にそのことができなくなってしまうかもしれない、と思うからだ。

しかし、感情を押し殺すことはよい結果をもたらさない。

自分が嫌だと感じているそのことをきちんと認識し、その感情がどこから来ているのか丁寧に扱うことで、相手にも対処できる。

2012年5月17日木曜日

5月17日

◎今日のテキスト

眠りから覚めて目を開くまでの時間は、ごく短い。二秒ないだろう。

目を覚ましたぼくは、自分が寝ている場所の香りにあらためて気づき、いつもの自分の場所ではないところに自分が眠っていたことを認識しなおした。

ぼくは、目を開いた。天井が見えた。見なれない天井のたたずまいに、部屋の香りはよく似合っていた。香りというよりも、匂いだろうか。ベッドに違和感があった。なれた自分のベッドではなかった。

あおむけになっていた体を横にむけつつ、ぼくは上体を起こした。ベッドの縁にすわり、両足をフロアに降ろした。板張りのフロアの感触が、足の裏に新鮮だった。

すわっているぼくの正面に、窓があった。幅のせまい何枚ものガラスのブラインドが、おたがいに平行な段になって、水平にかさなりあっていた。そのブラインドがつくる、横に細いいくつものすきまから、外が見えた。

——片岡義男『時差のないふたつの島』より

◎音律の話(四)

平均率ではない純正律などの音律では、ハ長調の「ドレミファソラシド」とヘ長調の「ファソラシ♭ドレミファ」とでは、音階の感じがまったく異なっている。

たとえば、ハ長調の「ド」と「ミ」と、ヘ長調のそれにあたる「ファ」と「ラ」とでは、音の間隔が違うのだ。当然、それを同時に鳴らしたときの響きの印象も違う。

平均率以外の音律では、調が変わると音階も変わり、当然曲の印象もがらっと変わる。それゆえ、バロック以前の曲は「調」の感覚が重要視されたのだ。平均率が主流になった現代では「調感覚」が稀薄になった。

眠りから覚めて目を開くまでの時間は、ごく短い。二秒ないだろう。

目を覚ましたぼくは、自分が寝ている場所の香りにあらためて気づき、いつもの自分の場所ではないところに自分が眠っていたことを認識しなおした。

ぼくは、目を開いた。天井が見えた。見なれない天井のたたずまいに、部屋の香りはよく似合っていた。香りというよりも、匂いだろうか。ベッドに違和感があった。なれた自分のベッドではなかった。

あおむけになっていた体を横にむけつつ、ぼくは上体を起こした。ベッドの縁にすわり、両足をフロアに降ろした。板張りのフロアの感触が、足の裏に新鮮だった。

すわっているぼくの正面に、窓があった。幅のせまい何枚ものガラスのブラインドが、おたがいに平行な段になって、水平にかさなりあっていた。そのブラインドがつくる、横に細いいくつものすきまから、外が見えた。

——片岡義男『時差のないふたつの島』より

◎音律の話(四)

平均率ではない純正律などの音律では、ハ長調の「ドレミファソラシド」とヘ長調の「ファソラシ♭ドレミファ」とでは、音階の感じがまったく異なっている。

たとえば、ハ長調の「ド」と「ミ」と、ヘ長調のそれにあたる「ファ」と「ラ」とでは、音の間隔が違うのだ。当然、それを同時に鳴らしたときの響きの印象も違う。

平均率以外の音律では、調が変わると音階も変わり、当然曲の印象もがらっと変わる。それゆえ、バロック以前の曲は「調」の感覚が重要視されたのだ。平均率が主流になった現代では「調感覚」が稀薄になった。

2012年5月16日水曜日

5月16日

◎今日のテキスト

雨降りお月さん 雲の蔭《かげ》

お嫁にゆくときゃ 誰とゆく

一人で傘《からかさ》 さしてゆく

傘《からかさ》ないときゃ 誰とゆく

シャラシャラ シャンシャン 鈴つけた

お馬にゆられて ぬれてゆく

いそがにゃお馬よ 夜が明けよう

手綱《たづな》の下から チョイと見たりゃ

お袖《そで》でお顔を かくしてる

お袖はぬれても 乾《ほ》しゃかわく

雨降りお月さん 雲の蔭《かげ》

お馬にゆられて ぬれてゆく

——野口雨情「雨降りお月さん」より

◎音律の話(三)

和音がもっとも美しく、うなりを生じないで響く音律は純正律なのだが、楽器の発達にともなってそれではいろいろと不都合なことが出てきた。

人の声より高音域だったり、低温域が出せるさまざまな楽器が発明されたことで、純正律だけではつじつまの合わない音域が出てきてしまったのだ。

近代楽器の頂点といえるピアノでは、音域が七オクターブ以上ある。単純に弦振動の倍音で調律する純正律では、低音域や高音域が極端に狂った音階になってしまうのだ。そこで、一オクターブを均等に十二等分した平均率という音律が生み出された。

雨降りお月さん 雲の蔭《かげ》

お嫁にゆくときゃ 誰とゆく

一人で傘《からかさ》 さしてゆく

傘《からかさ》ないときゃ 誰とゆく

シャラシャラ シャンシャン 鈴つけた

お馬にゆられて ぬれてゆく

いそがにゃお馬よ 夜が明けよう

手綱《たづな》の下から チョイと見たりゃ

お袖《そで》でお顔を かくしてる

お袖はぬれても 乾《ほ》しゃかわく

雨降りお月さん 雲の蔭《かげ》

お馬にゆられて ぬれてゆく

——野口雨情「雨降りお月さん」より

◎音律の話(三)

和音がもっとも美しく、うなりを生じないで響く音律は純正律なのだが、楽器の発達にともなってそれではいろいろと不都合なことが出てきた。

人の声より高音域だったり、低温域が出せるさまざまな楽器が発明されたことで、純正律だけではつじつまの合わない音域が出てきてしまったのだ。

近代楽器の頂点といえるピアノでは、音域が七オクターブ以上ある。単純に弦振動の倍音で調律する純正律では、低音域や高音域が極端に狂った音階になってしまうのだ。そこで、一オクターブを均等に十二等分した平均率という音律が生み出された。

2012年5月15日火曜日

5月15日

◎今日のテキスト

えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終圧《おさ》えつけていた。焦躁《しょうそう》と言おうか、嫌悪と言おうか――酒を飲んだあとに宿酔《ふつかよい》があるように、酒を毎日飲んでいると宿酔に相当した時期がやって来る。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した肺尖《はいせん》カタルや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音器を聴かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私を居堪《いたたま》らずさせるのだ。それで始終私は街から街を浮浪し続けていた。

——梶井基次郎「檸檬」より

◎音律の話(二)

音律というのは音階の並び方のことで、おなじドレミファソラシドでも各音の周波数が微妙に違っている。

代表的な音律には「純正律」「ピタゴラス音律」「中全音律」「平均律」といったものがあり、それぞれ音の並びの周波数感覚が違っている。

もともと音律は弦の振動から生まれたもので、弦の長さを半分、三分の一、四分の一といったふうに短くしていくと、音は高くなっていく。それらをならべて音階というものが生まれているのだが、弦の分割で生まれる音階は「純正律」というもので、これは和音がとても美しく響く。いわゆる「うなり」のないクリアな共鳴和音が生まれる音階だ。弦楽器や管楽器がこの音律だし、人の声による合唱などもこれに近い。

えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終圧《おさ》えつけていた。焦躁《しょうそう》と言おうか、嫌悪と言おうか――酒を飲んだあとに宿酔《ふつかよい》があるように、酒を毎日飲んでいると宿酔に相当した時期がやって来る。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した肺尖《はいせん》カタルや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音器を聴かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私を居堪《いたたま》らずさせるのだ。それで始終私は街から街を浮浪し続けていた。

——梶井基次郎「檸檬」より

◎音律の話(二)

音律というのは音階の並び方のことで、おなじドレミファソラシドでも各音の周波数が微妙に違っている。

代表的な音律には「純正律」「ピタゴラス音律」「中全音律」「平均律」といったものがあり、それぞれ音の並びの周波数感覚が違っている。

もともと音律は弦の振動から生まれたもので、弦の長さを半分、三分の一、四分の一といったふうに短くしていくと、音は高くなっていく。それらをならべて音階というものが生まれているのだが、弦の分割で生まれる音階は「純正律」というもので、これは和音がとても美しく響く。いわゆる「うなり」のないクリアな共鳴和音が生まれる音階だ。弦楽器や管楽器がこの音律だし、人の声による合唱などもこれに近い。

2012年5月14日月曜日

5月14日

◎今日のテキスト

身毒丸《シントクマル》の父親は、住吉から出た田楽師であった。けれども、今はいない。身毒はおりおりその父親に訣れた時の容子を思い浮べて見る。身毒はその時九つであった。

住吉の御田植神事《オンダシンジ》の外は旅まわりで一年中の生計を立てて行く田楽法師の子どもは、よたよたと一人あるきの出来出す頃から、もう二里三里の遠出をさせられて、九つの年には、父親らの一行と大和を越えて、伊賀伊勢かけて、田植能の興行に伴われた。

——折口信夫「身毒丸」より

◎音律の話(一)

現代の私たちが耳にしている音は、平均率という音律であることがほとんどだ。つまり、ドレミファソラシドという音階のそれぞれの周波数が、平均率という音階の決め方で作られている、ということだ。

平均率は簡単にいえば、ドという音から、その一オクターブ上のドという音(周波数でいえばちょうど倍の数になる)を十二音で均等に割った音(平均)を半音とした音階である。ドとレの間は半音がふたつ(全音)、レとミの間も半音がふたつ(黒鍵が間にはさまっている)、ミとファの間は半音(黒鍵がはさまっていない)、というふうに音階を並べていくと、ピアノのドレミファソラシドという音階ができる。

私たちはその音階に慣れ親しんでいるのだ。

しかし、音律(音階)はもともとそのようなものではなかった。自然な音階は響きがまったく違う。

身毒丸《シントクマル》の父親は、住吉から出た田楽師であった。けれども、今はいない。身毒はおりおりその父親に訣れた時の容子を思い浮べて見る。身毒はその時九つであった。

住吉の御田植神事《オンダシンジ》の外は旅まわりで一年中の生計を立てて行く田楽法師の子どもは、よたよたと一人あるきの出来出す頃から、もう二里三里の遠出をさせられて、九つの年には、父親らの一行と大和を越えて、伊賀伊勢かけて、田植能の興行に伴われた。

——折口信夫「身毒丸」より

◎音律の話(一)

現代の私たちが耳にしている音は、平均率という音律であることがほとんどだ。つまり、ドレミファソラシドという音階のそれぞれの周波数が、平均率という音階の決め方で作られている、ということだ。

平均率は簡単にいえば、ドという音から、その一オクターブ上のドという音(周波数でいえばちょうど倍の数になる)を十二音で均等に割った音(平均)を半音とした音階である。ドとレの間は半音がふたつ(全音)、レとミの間も半音がふたつ(黒鍵が間にはさまっている)、ミとファの間は半音(黒鍵がはさまっていない)、というふうに音階を並べていくと、ピアノのドレミファソラシドという音階ができる。

私たちはその音階に慣れ親しんでいるのだ。

しかし、音律(音階)はもともとそのようなものではなかった。自然な音階は響きがまったく違う。

2012年5月13日日曜日

5月13日

◎今日のテキスト

年中借金取が出はいりした。節季はむろんまるで毎日のことで、醤油屋、油屋、八百屋、鰯屋、乾物屋、炭屋、米屋、家主その他、いずれも厳しい催促だった。路地の入り口で牛蒡《ごぼう》、蓮根《れんこん》、芋、三ツ葉、蒟蒻《こんにゃく》、紅生姜《べにしょうが》、鯣《するめ》、鰯など一銭天婦羅《てんぷら》を揚げて商っている種吉《たねきち》は借金取の姿が見えると、下向いてにわかに饂飩粉《うどんこ》をこねる真似《まね》した。近所の小供たちも、「おっさん、はよ牛蒡《ごんぼ》揚げてんかいナ」と待てしばしがなく、「よっしゃ、今揚げたアるぜ」というものの擂鉢《すりばち》の底をごしごしやるだけで、水洟《みずばな》の落ちたのも気付かなかった。

——織田作之助『夫婦善哉』より

◎民間療法もピンからキリまで

民間療法にはいろいろなものがあるが、非常にしっかりした理論や実践にもとづいた実用的なものから、お金儲けだけが目的の非常にあやしいものもある。療法の知識がない一般の人には、それらを見極め区別するのはむずかしい。

しっかりしているかどうかを見極めるには、その療法の理論がしっかり体系づけられているか、客観的で医学的な裏付けがなされているか、療法を実践している主催者や団体に透明性や公平性があるかどうか、などがある。といっても、これはあくまで私の基準である。

音読療法では極力、主観的なもの、スピリチュアルなものを排し、客観的で論理的な考え方を採用し、実践してその効果をなるべく多くの人に試してデータを取るようにつとめている。

年中借金取が出はいりした。節季はむろんまるで毎日のことで、醤油屋、油屋、八百屋、鰯屋、乾物屋、炭屋、米屋、家主その他、いずれも厳しい催促だった。路地の入り口で牛蒡《ごぼう》、蓮根《れんこん》、芋、三ツ葉、蒟蒻《こんにゃく》、紅生姜《べにしょうが》、鯣《するめ》、鰯など一銭天婦羅《てんぷら》を揚げて商っている種吉《たねきち》は借金取の姿が見えると、下向いてにわかに饂飩粉《うどんこ》をこねる真似《まね》した。近所の小供たちも、「おっさん、はよ牛蒡《ごんぼ》揚げてんかいナ」と待てしばしがなく、「よっしゃ、今揚げたアるぜ」というものの擂鉢《すりばち》の底をごしごしやるだけで、水洟《みずばな》の落ちたのも気付かなかった。

——織田作之助『夫婦善哉』より

◎民間療法もピンからキリまで

民間療法にはいろいろなものがあるが、非常にしっかりした理論や実践にもとづいた実用的なものから、お金儲けだけが目的の非常にあやしいものもある。療法の知識がない一般の人には、それらを見極め区別するのはむずかしい。

しっかりしているかどうかを見極めるには、その療法の理論がしっかり体系づけられているか、客観的で医学的な裏付けがなされているか、療法を実践している主催者や団体に透明性や公平性があるかどうか、などがある。といっても、これはあくまで私の基準である。

音読療法では極力、主観的なもの、スピリチュアルなものを排し、客観的で論理的な考え方を採用し、実践してその効果をなるべく多くの人に試してデータを取るようにつとめている。

2012年5月12日土曜日

5月12日

◎今日のテキスト

一日物言わず蝶の影さす

——尾崎放哉

◎さまざまな民間療法

音読療法も民間療法のひとつである。代替医療とか補完医療といういいかたをすることもある。また予防医療といわれることもある。

国家資格を与えられた医療行為そのものではないので、病気を直接「治療」することはないし、また法律でもそれは許されていない。病気を予防したり、症状を軽減することが、代替医療の目的だ。医師による治療には制度のなかでさまざまな制約や限界があり、それを補完する目的もある。

音読療法でも、呼吸法や発声・音読、マインドフルネスによる認知行動療法的な心身ケアの方法など、国家医療の枠ではおこなえないような最新の方法をたくさん使うし、時間にあまりしばられないたっぷりとしたケアをおこなうこともできる。また自分自身でケアができるように伝授するのも特徴のひとつだ。

法律にしばられていないので、最新の学説や療法をすばやく柔軟に取り入れ、実際に試してみることができるのも、民間療法の利点だ。

一日物言わず蝶の影さす

——尾崎放哉

◎さまざまな民間療法

音読療法も民間療法のひとつである。代替医療とか補完医療といういいかたをすることもある。また予防医療といわれることもある。

国家資格を与えられた医療行為そのものではないので、病気を直接「治療」することはないし、また法律でもそれは許されていない。病気を予防したり、症状を軽減することが、代替医療の目的だ。医師による治療には制度のなかでさまざまな制約や限界があり、それを補完する目的もある。

音読療法でも、呼吸法や発声・音読、マインドフルネスによる認知行動療法的な心身ケアの方法など、国家医療の枠ではおこなえないような最新の方法をたくさん使うし、時間にあまりしばられないたっぷりとしたケアをおこなうこともできる。また自分自身でケアができるように伝授するのも特徴のひとつだ。

法律にしばられていないので、最新の学説や療法をすばやく柔軟に取り入れ、実際に試してみることができるのも、民間療法の利点だ。

2012年5月11日金曜日

5月11日

◎今日のテキスト

人魚は、南の方の海にばかり棲んでいるのではありません。北の海にも棲んでいたのであります。

北方の海の色は、青うございました。ある時、岩の上に、女の人魚があがって、あたりの景色を眺めながら休んでいました。

雲間から洩《も》れた月の光がさびしく、波の上を照していました。どちらを見ても限りない、物凄い波がうねうねと動いているのであります。

なんという淋しい景色だろうと人魚は思いました。自分達は、人間とあまり姿は変っていない。魚や、また底深い海の中に棲んでいる気の荒い、いろいろな獣物等《けものなど》とくらべたら、どれ程人間の方に心も姿も似ているか知れない。それだのに、自分達は、やはり魚や、獣物等といっしょに、冷たい、暗い、気の滅入《めい》りそうな海の中に暮らさなければならないというのはどうしたことだろうと思いました。

——小川未明「赤い蝋燭と人魚」より

◎ハミングするときの口の形

ボトムブレッシングをおこないながらハミングすることで一種の「ボディスキャニング」をおこない、自分の身体に意識を向けていくことができる。そのときの口の形にコツがある。より声帯の振動を感じるためだ。

ハミングは唇を閉じ、鼻から声を出す方法だが、口を完全に閉じてしまうのではなく、口腔内に少し空洞を作っておくとよい。コツは「も」と発音するときの直前の口の形を作る。「も」という前の口は、唇が閉じ、口のなかに空洞が作られているはずだ。その形でハミングをおこなう。

人魚は、南の方の海にばかり棲んでいるのではありません。北の海にも棲んでいたのであります。

北方の海の色は、青うございました。ある時、岩の上に、女の人魚があがって、あたりの景色を眺めながら休んでいました。

雲間から洩《も》れた月の光がさびしく、波の上を照していました。どちらを見ても限りない、物凄い波がうねうねと動いているのであります。

なんという淋しい景色だろうと人魚は思いました。自分達は、人間とあまり姿は変っていない。魚や、また底深い海の中に棲んでいる気の荒い、いろいろな獣物等《けものなど》とくらべたら、どれ程人間の方に心も姿も似ているか知れない。それだのに、自分達は、やはり魚や、獣物等といっしょに、冷たい、暗い、気の滅入《めい》りそうな海の中に暮らさなければならないというのはどうしたことだろうと思いました。

——小川未明「赤い蝋燭と人魚」より

◎ハミングするときの口の形

ボトムブレッシングをおこないながらハミングすることで一種の「ボディスキャニング」をおこない、自分の身体に意識を向けていくことができる。そのときの口の形にコツがある。より声帯の振動を感じるためだ。

ハミングは唇を閉じ、鼻から声を出す方法だが、口を完全に閉じてしまうのではなく、口腔内に少し空洞を作っておくとよい。コツは「も」と発音するときの直前の口の形を作る。「も」という前の口は、唇が閉じ、口のなかに空洞が作られているはずだ。その形でハミングをおこなう。

2012年5月10日木曜日

5月10日

◎今日のテキスト

あたまを雲の上に出し

四方《しほう》の山を見おろして

かみなりさまを下にきく

ふじは日本一の山

青空高くそびえたち

からだに雪のきものきて

かすみのすそを遠くひく

ふじは日本一の山

——巌谷小波「ふじの山」(文部省唱歌)より

◎マインドフルに食べる

いそがしい現代人は食事するときにもほかのことをかんがえていたり、テレビを見たり、ケータイを操作してしまう。

自分の身体を作り、維持するための大切な食事。そしてその材料はだれかが丹精こめて作ったもの。そう長い時間ではないだろう、せめて食事の時間くらいは「食べる」という行為に意識を向け、じっくりと味わいながら食べてはどうだろうか。そうすれば自分の胃も心もしっかりと満たされ、ついつい必要以上に余分に食べてしまうこともなくなり、太りすぎの予防にもなるかもしれない。

あたまを雲の上に出し

四方《しほう》の山を見おろして

かみなりさまを下にきく

ふじは日本一の山

青空高くそびえたち

からだに雪のきものきて

かすみのすそを遠くひく

ふじは日本一の山

——巌谷小波「ふじの山」(文部省唱歌)より

◎マインドフルに食べる

いそがしい現代人は食事するときにもほかのことをかんがえていたり、テレビを見たり、ケータイを操作してしまう。

自分の身体を作り、維持するための大切な食事。そしてその材料はだれかが丹精こめて作ったもの。そう長い時間ではないだろう、せめて食事の時間くらいは「食べる」という行為に意識を向け、じっくりと味わいながら食べてはどうだろうか。そうすれば自分の胃も心もしっかりと満たされ、ついつい必要以上に余分に食べてしまうこともなくなり、太りすぎの予防にもなるかもしれない。

2012年5月9日水曜日

5月9日

◎今日のテキスト

半月ばかりの避暑旅行を終って、わたしが東京へ帰って来たのは八月のまだ暑い盛りであった。ちっとばかりの土産物を持って半七老人の家をたずねると、老人は湯から今帰ったところだと云って、縁側の蒲莚《がまござ》のうえに大あぐらで団扇をばさばさ遣《つか》っていた。狭い庭には夕方の風が涼しく吹き込んで、隣り家の窓にはきりぎりすの声がきこえた。

「虫の中でもきりぎりすが一番江戸らしいもんですね」と、老人は云った。 「そりゃあ値段も廉《やす》いし、虫の仲間では一番下等なものかも知れませんが、松虫や鈴虫より何となく江戸らしい感じのする奴ですよ。往来をあるいていても、どこかの窓や軒できりぎりすの鳴く声をきくと、自然に江戸の夏を思い出しますね。そんなことを云うと、虫屋さんに憎まれるかも知れませんが、松虫や草雲雀《くさひばり》のたぐいは値が高いばかりで、どうも江戸らしくありませんね。当世の詞《ことば》でいうと、最も平民的で、それで江戸らしいのは、きりぎりすに限りますよ」

——岡本綺堂『半七捕物帳』「奥女中」より

◎教えることは一番の学び

なにか学んだことをだれかに伝えようとすると、自分の学びの不備がとたんに浮かび上がってくることがある。

学んだ直後はわかったつもりになっていることでも、いざ人にそのことを説明しようとすると意外にきちんと理解していなかったり、うまく説明できなかったりする。それはつまり、学びのレベルが浅いのだ。

「わかった」と思ったとき、人はそこで学びがストップする。わかったと思っていても、自分の理解のレベルがまだまだ低いと気づいたとき、人はさらに深い学びを求めて成長する。

半月ばかりの避暑旅行を終って、わたしが東京へ帰って来たのは八月のまだ暑い盛りであった。ちっとばかりの土産物を持って半七老人の家をたずねると、老人は湯から今帰ったところだと云って、縁側の蒲莚《がまござ》のうえに大あぐらで団扇をばさばさ遣《つか》っていた。狭い庭には夕方の風が涼しく吹き込んで、隣り家の窓にはきりぎりすの声がきこえた。

「虫の中でもきりぎりすが一番江戸らしいもんですね」と、老人は云った。 「そりゃあ値段も廉《やす》いし、虫の仲間では一番下等なものかも知れませんが、松虫や鈴虫より何となく江戸らしい感じのする奴ですよ。往来をあるいていても、どこかの窓や軒できりぎりすの鳴く声をきくと、自然に江戸の夏を思い出しますね。そんなことを云うと、虫屋さんに憎まれるかも知れませんが、松虫や草雲雀《くさひばり》のたぐいは値が高いばかりで、どうも江戸らしくありませんね。当世の詞《ことば》でいうと、最も平民的で、それで江戸らしいのは、きりぎりすに限りますよ」

——岡本綺堂『半七捕物帳』「奥女中」より

◎教えることは一番の学び

なにか学んだことをだれかに伝えようとすると、自分の学びの不備がとたんに浮かび上がってくることがある。

学んだ直後はわかったつもりになっていることでも、いざ人にそのことを説明しようとすると意外にきちんと理解していなかったり、うまく説明できなかったりする。それはつまり、学びのレベルが浅いのだ。

「わかった」と思ったとき、人はそこで学びがストップする。わかったと思っていても、自分の理解のレベルがまだまだ低いと気づいたとき、人はさらに深い学びを求めて成長する。

2012年5月8日火曜日

5月8日

◎今日のテキスト

私の住む家の門には不思議に蔦《つた》がある。今の家もそうであるし、越して来る前の芝、白金《しろがね》の家もそうであった。もっともその前の芝、今里の家と、青山南町の家とには無かったが、その前にいた青山隠田《おんでん》の家には矢張り蔦があった。都会の西、南部、赤坂と芝とを住み歴《へ》る数回のうちに三ヶ所もそれがあるとすれば、蔦の門には余程縁のある私である。

目慣れてしまえば何ともなく、門の扉の頂《いただき》より表と裏に振り分けて、若人の濡《ぬ》れ髪を干すように閂《かんぬき》の辺まで鬱蒼《うっそう》と覆い掛り垂れ下る蔓《つる》葉の盛りを見て、ただ涼しくも茂るよと感ずるのみであるが、たまたま家族と同伴して外に出《い》で立つとき誰かが支度が遅く、自分ばかり先立って玄関の石畳に立ちあぐむときなどは、焦立《いらだ》つ気持ちをこの葉の茂りに刺し込んで、強《し》いて蔦の門の偶然に就いて考えてみることもある。

——岡本かの子「蔦の門」より

◎周辺の情報を全部受け入れながら音読する

音読をするときは、自分のまわりで起こっていることを遮断したり、耳をふさごうとするのではなく、すべてに意識を向けながらおこなうようにする。

最初はむずかしいかもしれないが、練習するうちに難なくできるようになるだろう。

音楽を聴き、そのメロディを楽しみながら音読する。窓の外の鳥の鳴き声や風の音、雨の音に耳を傾けながら音読する。部屋のなかを歩き回りながら音読する。ラジオを聞きながら音読する。とにかく自分の感覚を外に開いた状態で、音読することにもちゃんと注意をむけられる練習をする。

私の住む家の門には不思議に蔦《つた》がある。今の家もそうであるし、越して来る前の芝、白金《しろがね》の家もそうであった。もっともその前の芝、今里の家と、青山南町の家とには無かったが、その前にいた青山隠田《おんでん》の家には矢張り蔦があった。都会の西、南部、赤坂と芝とを住み歴《へ》る数回のうちに三ヶ所もそれがあるとすれば、蔦の門には余程縁のある私である。

目慣れてしまえば何ともなく、門の扉の頂《いただき》より表と裏に振り分けて、若人の濡《ぬ》れ髪を干すように閂《かんぬき》の辺まで鬱蒼《うっそう》と覆い掛り垂れ下る蔓《つる》葉の盛りを見て、ただ涼しくも茂るよと感ずるのみであるが、たまたま家族と同伴して外に出《い》で立つとき誰かが支度が遅く、自分ばかり先立って玄関の石畳に立ちあぐむときなどは、焦立《いらだ》つ気持ちをこの葉の茂りに刺し込んで、強《し》いて蔦の門の偶然に就いて考えてみることもある。

——岡本かの子「蔦の門」より

◎周辺の情報を全部受け入れながら音読する

音読をするときは、自分のまわりで起こっていることを遮断したり、耳をふさごうとするのではなく、すべてに意識を向けながらおこなうようにする。

最初はむずかしいかもしれないが、練習するうちに難なくできるようになるだろう。

音楽を聴き、そのメロディを楽しみながら音読する。窓の外の鳥の鳴き声や風の音、雨の音に耳を傾けながら音読する。部屋のなかを歩き回りながら音読する。ラジオを聞きながら音読する。とにかく自分の感覚を外に開いた状態で、音読することにもちゃんと注意をむけられる練習をする。

2012年5月7日月曜日

5月7日

◎今日のテキスト

茶は薬用として始まり後飲料となる。シナにおいては八世紀に高雅な遊びの一つとして詩歌の域に達した。十五世紀に至り日本はこれを高めて一種の審美的宗教、すなわち茶道にまで進めた。茶道は日常生活の俗事の中に存する美しきものを崇拝することに基づく一種の儀式であって、純粋と調和、相互愛の神秘、社会秩序のローマン主義を諄々《じゅんじゅん》と教えるものである。茶道の要義は「不完全なもの」を崇拝するにある。いわゆる人生というこの不可解なもののうちに、何か可能なものを成就しようとするやさしい企てであるから。

——岡倉天心『茶の本』(訳・村岡博)より

◎ゾーンの練習

自分がおこなっていることに完全に集中していながら、自分のまわりで起こっていることにも気がついている状態を「ゾーン」というが、これはなにも特別な人間だけが経験できることなのではない。どんな人でも訓練次第でゾーンにはいることができる。

ゾーンにはいるためには、自分の感覚が「開いている」必要がある。周りで起こっていることを遮断するのではなく、あらゆる情報を受け入れながらなにごとかをする練習をする。音読の場合は、読みながら歩いたり、音楽を聴いたり、人の存在を感じたりと、「ながら」練習をする。

「ながら」はとかく悪いこととして教育されることが多いが、そうでもない。実はとても有用なことが多い。「ながら」が悪いという思いこみをまず捨てて練習してみる。

茶は薬用として始まり後飲料となる。シナにおいては八世紀に高雅な遊びの一つとして詩歌の域に達した。十五世紀に至り日本はこれを高めて一種の審美的宗教、すなわち茶道にまで進めた。茶道は日常生活の俗事の中に存する美しきものを崇拝することに基づく一種の儀式であって、純粋と調和、相互愛の神秘、社会秩序のローマン主義を諄々《じゅんじゅん》と教えるものである。茶道の要義は「不完全なもの」を崇拝するにある。いわゆる人生というこの不可解なもののうちに、何か可能なものを成就しようとするやさしい企てであるから。

——岡倉天心『茶の本』(訳・村岡博)より

◎ゾーンの練習

自分がおこなっていることに完全に集中していながら、自分のまわりで起こっていることにも気がついている状態を「ゾーン」というが、これはなにも特別な人間だけが経験できることなのではない。どんな人でも訓練次第でゾーンにはいることができる。

ゾーンにはいるためには、自分の感覚が「開いている」必要がある。周りで起こっていることを遮断するのではなく、あらゆる情報を受け入れながらなにごとかをする練習をする。音読の場合は、読みながら歩いたり、音楽を聴いたり、人の存在を感じたりと、「ながら」練習をする。

「ながら」はとかく悪いこととして教育されることが多いが、そうでもない。実はとても有用なことが多い。「ながら」が悪いという思いこみをまず捨てて練習してみる。

2012年5月6日日曜日

5月6日

◎今日のテキスト

これからわたくしの述べようとする身の上話を、ばかばかしいと思う人は、即座に、後を読むのをやめてもらいたい。そして、この本の頁を、ぱらぱらとめくって、他の先生の傑作小説を読むのがいいであろう。銀座の人ごみの中で、縮《ちぢ》れ毛の女の子にキッスされた話だの、たちまち長脇ざしを引っこぬいて十七人を叩《たた》き斬った話だのと、有りそうでその実有りもしない話に、こりゃ本当らしい話だと、うつつをぬかすような手合《てあい》に、これからわたくしの述べようとする、無さそうでその実本当にある話を読んでもらっても、とても真の味はわからないであろうから。(もっとひどい言葉でいいたいところだが、冒頭だから、敢て遠慮をしておく)。

さて、もうこの行のあたりを読んでいてくださる読者は、十中八九、真にわたくしの気持に理解のある粒よりの高級読者だけが残っておられることと思い、わたくしはそろそろ安心して本調子の話をすすめようと思うが、しかしまだ幾分ゆだんは出来ないぞ。

——海野十三「第四次元の男」より

◎超並行処理型集中力

なにかをするとき、とかく「集中しなさい」と

教えられてきたことと思う。しかし、集中の形にはいくつかの種類がある。

たいていは気をそらさず、自分の外側の世界のことは気にせず、目にいれず耳にいれず、自分の目の前のことに一心不乱に注意を向けるように教えられたのではないだろうか。しかしそれは「集中」ではなく「執着」という言葉に近いと考えられる。このような場合、人は自分のなかに閉じこもり、時間が経つのも気がつかない。我に返ったら数時間たっていた、というようなことが起こる。

しかし、さらに上質な集中の形がある。周りで起こっているすべてのことに気がついており、なおかつ自分がおこなっていることにも完全に集中し、時間が濃密なゆっくりと流れる、という形だ。スポーツの世界ではこれを「ゾーン」と呼び、トップレベルの選手はすべてがこの境地をめざす。

これからわたくしの述べようとする身の上話を、ばかばかしいと思う人は、即座に、後を読むのをやめてもらいたい。そして、この本の頁を、ぱらぱらとめくって、他の先生の傑作小説を読むのがいいであろう。銀座の人ごみの中で、縮《ちぢ》れ毛の女の子にキッスされた話だの、たちまち長脇ざしを引っこぬいて十七人を叩《たた》き斬った話だのと、有りそうでその実有りもしない話に、こりゃ本当らしい話だと、うつつをぬかすような手合《てあい》に、これからわたくしの述べようとする、無さそうでその実本当にある話を読んでもらっても、とても真の味はわからないであろうから。(もっとひどい言葉でいいたいところだが、冒頭だから、敢て遠慮をしておく)。

さて、もうこの行のあたりを読んでいてくださる読者は、十中八九、真にわたくしの気持に理解のある粒よりの高級読者だけが残っておられることと思い、わたくしはそろそろ安心して本調子の話をすすめようと思うが、しかしまだ幾分ゆだんは出来ないぞ。

——海野十三「第四次元の男」より

◎超並行処理型集中力

なにかをするとき、とかく「集中しなさい」と

教えられてきたことと思う。しかし、集中の形にはいくつかの種類がある。

たいていは気をそらさず、自分の外側の世界のことは気にせず、目にいれず耳にいれず、自分の目の前のことに一心不乱に注意を向けるように教えられたのではないだろうか。しかしそれは「集中」ではなく「執着」という言葉に近いと考えられる。このような場合、人は自分のなかに閉じこもり、時間が経つのも気がつかない。我に返ったら数時間たっていた、というようなことが起こる。

しかし、さらに上質な集中の形がある。周りで起こっているすべてのことに気がついており、なおかつ自分がおこなっていることにも完全に集中し、時間が濃密なゆっくりと流れる、という形だ。スポーツの世界ではこれを「ゾーン」と呼び、トップレベルの選手はすべてがこの境地をめざす。

2012年5月5日土曜日

5月5日

◎今日のテキスト

私《わたくし》はその人を常に先生と呼んでいた。だからここでもただ先生と書くだけで本名は打ち明けない。これは世間を憚《はば》かる遠慮というよりも、その方が私にとって自然だからである。私はその人の記憶を呼び起すごとに、すぐ「先生」といいたくなる。筆を執《と》っても心持は同じ事である。よそよそしい頭文字《かしらもじ》などはとても使う気にならない。

——夏目漱石『こころ』より

◎超並行処理マシンとしての人間

人にはいくつものことを同時に並行して処理できる能力がある。

たとえば、自転車に乗りながら鼻歌を歌ったり、人としゃべったり、景色を楽しんだり。自転車に乗る、という行為自体が、さまざまなことを同時に処理している。バランスを取る、周囲に気をくばる、音に注意を払う、ハンドルを操作する、といったことだ。しかし、これらはほとんど無意識にやっている。つまり、脳は無意識の部分や身体にその処理を任せて、大脳皮質では「思考」していたりする。

無意識や身体が勝手に仕事してくれるのを妨げるのは、往々にしてその「思考」だったりする。だから昔から人は「無」の境地をめざす。

私《わたくし》はその人を常に先生と呼んでいた。だからここでもただ先生と書くだけで本名は打ち明けない。これは世間を憚《はば》かる遠慮というよりも、その方が私にとって自然だからである。私はその人の記憶を呼び起すごとに、すぐ「先生」といいたくなる。筆を執《と》っても心持は同じ事である。よそよそしい頭文字《かしらもじ》などはとても使う気にならない。

——夏目漱石『こころ』より

◎超並行処理マシンとしての人間

人にはいくつものことを同時に並行して処理できる能力がある。

たとえば、自転車に乗りながら鼻歌を歌ったり、人としゃべったり、景色を楽しんだり。自転車に乗る、という行為自体が、さまざまなことを同時に処理している。バランスを取る、周囲に気をくばる、音に注意を払う、ハンドルを操作する、といったことだ。しかし、これらはほとんど無意識にやっている。つまり、脳は無意識の部分や身体にその処理を任せて、大脳皮質では「思考」していたりする。

無意識や身体が勝手に仕事してくれるのを妨げるのは、往々にしてその「思考」だったりする。だから昔から人は「無」の境地をめざす。

2012年5月4日金曜日

5月4日

◎今日のテキスト

時は夏でございますし、処《ところ》は山の絶頂でございます。それでここで私が手を振り足を飛ばしまして私の血に熱度を加えて、諸君の熱血をここに注ぎ出すことはあるいは私にできないことではないかも知れません、しかしこれは私の好まぬところ、また諸君もあまり要求しないところだろうと私は考えます。それでキリスト教の演説会で演説者が腰を掛けて話をするのはたぶんこの講師が嚆矢《こうし》であるかも知れない(満場大笑)、しかしながらもしこうすることが私の目的に適《かな》うことでございますれば、私は先例を破ってここであなたがたとゆっくり腰を掛けてお話をしてもかまわないと思います。これもまた破壊党の所業だと思《おぼ》し召されてもよろしゅうございます(拍手喝采)。

——内村鑑三「後世への最大遺物」より

◎表層筋と深層筋

身体の表面に近い部分にある筋肉は表層筋と呼ばれ、白筋もしくは速筋という種類の筋肉である。その色から白筋と呼ばれている。また収縮が速いので速筋といわれる。すばやく、強く動く筋肉だが、持続力には欠ける。

身体の奥のほうにある筋肉は深層筋(コアマッスル)と呼ばれ、赤筋もしくは遅筋という種類の筋肉である。その色から赤筋と呼ばれているのだし、収縮速度は遅いが持続力があるという特徴がある。

表層筋は高い負荷をかけることで鍛えることができるが、深層筋は低負荷で持続的な運動で鍛える。有酸素運動などが効果的だ。そのほかに、ストレッチやヨガ、武道なども深層筋を鍛えるにはいい。

呼吸筋の多くや姿勢筋は深層筋であることが多いので、音読療法においては深層筋を鍛えることを意識する。

時は夏でございますし、処《ところ》は山の絶頂でございます。それでここで私が手を振り足を飛ばしまして私の血に熱度を加えて、諸君の熱血をここに注ぎ出すことはあるいは私にできないことではないかも知れません、しかしこれは私の好まぬところ、また諸君もあまり要求しないところだろうと私は考えます。それでキリスト教の演説会で演説者が腰を掛けて話をするのはたぶんこの講師が嚆矢《こうし》であるかも知れない(満場大笑)、しかしながらもしこうすることが私の目的に適《かな》うことでございますれば、私は先例を破ってここであなたがたとゆっくり腰を掛けてお話をしてもかまわないと思います。これもまた破壊党の所業だと思《おぼ》し召されてもよろしゅうございます(拍手喝采)。

——内村鑑三「後世への最大遺物」より

◎表層筋と深層筋

身体の表面に近い部分にある筋肉は表層筋と呼ばれ、白筋もしくは速筋という種類の筋肉である。その色から白筋と呼ばれている。また収縮が速いので速筋といわれる。すばやく、強く動く筋肉だが、持続力には欠ける。

身体の奥のほうにある筋肉は深層筋(コアマッスル)と呼ばれ、赤筋もしくは遅筋という種類の筋肉である。その色から赤筋と呼ばれているのだし、収縮速度は遅いが持続力があるという特徴がある。

表層筋は高い負荷をかけることで鍛えることができるが、深層筋は低負荷で持続的な運動で鍛える。有酸素運動などが効果的だ。そのほかに、ストレッチやヨガ、武道なども深層筋を鍛えるにはいい。

呼吸筋の多くや姿勢筋は深層筋であることが多いので、音読療法においては深層筋を鍛えることを意識する。

2012年5月3日木曜日

5月3日

◎今日のテキスト

秋の日の

ヴィオロンの

ためいきの

身にしみて

ひたぶるに

うら悲し。

鐘のおとに

胸ふたぎ

色かへて

涙ぐむ

過ぎし日の

おもひでや。

げにわれは

うらぶれて

こゝかしこ

さだめなく

とび散らふ

落葉かな。

——ポオル・ヴェルレエヌ(訳・上田敏)『海潮音』より「落葉」

◎姿勢を作る筋肉群

楽で自然な呼吸のためには姿勢が保持されていることが必要になる。

姿勢を保持するにはそのための筋肉群がしっかりしていなければならないが、これは年齢とともに徐々に衰えていく。姿勢保持筋は身体の内側にある深層筋なので、意識的に鍛えるのが難しい。とくに、姿勢保持筋として重要な大腰筋、腸腰筋などはもっとも深層にある筋肉で、表層筋のように力を加えて鍛えるようなことができない。深層筋を鍛える方法は、表層筋を鍛える方法とは異なっている。

秋の日の

ヴィオロンの

ためいきの

身にしみて

ひたぶるに

うら悲し。

鐘のおとに

胸ふたぎ

色かへて

涙ぐむ

過ぎし日の

おもひでや。

げにわれは

うらぶれて

こゝかしこ

さだめなく

とび散らふ

落葉かな。

——ポオル・ヴェルレエヌ(訳・上田敏)『海潮音』より「落葉」

◎姿勢を作る筋肉群

楽で自然な呼吸のためには姿勢が保持されていることが必要になる。

姿勢を保持するにはそのための筋肉群がしっかりしていなければならないが、これは年齢とともに徐々に衰えていく。姿勢保持筋は身体の内側にある深層筋なので、意識的に鍛えるのが難しい。とくに、姿勢保持筋として重要な大腰筋、腸腰筋などはもっとも深層にある筋肉で、表層筋のように力を加えて鍛えるようなことができない。深層筋を鍛える方法は、表層筋を鍛える方法とは異なっている。

2012年5月2日水曜日

5月2日

◎今日のテキスト

実際は自分が何歳《いくつ》の時の事であったか、自分でそれを覚えて居たのではなかった。自分が四つの年の暮であったということは、後に母や姉から聞いての記憶であるらしい。

煤掃《すすは》きも済み餅搗《もちつ》きも終えて、家の中も庭のまわりも広々と綺麗《きれい》になったのが、気も浮立つ程嬉しかった。

「もう三つ寝ると正月だよ、正月が来ると坊やは五つになるのよ、えいこったろう……木っぱのような餅たべて……油のような酒飲んで……」

姉は自分を喜ばせようとするような調子にそれを唄って、少しかがみ腰に笑顔で自分の顔を見るのであった。

——伊藤左千夫「守の家」より

◎呼吸を写すミラーニューロン

深くてゆったりと落ち着いた呼吸をしている人のそばに行くと落ち着く。逆に、浅くて不安げだったり、緊張している呼吸をしている人のそばに行くと、こちらまで不安になったり緊張したりする。

これは他人の身体の状態を写し取ろうとするミラーニューロンの働きによるものだが、朗読や音読をするときにはそれが顕著だ。朗読・音読では言葉と声を使うが、それらは呼吸によって生まれている。声には呼吸の状態がそのまま乗る。

落ち着いて人になにかを伝えたいときには、自分の呼吸が落ち着いている必要がある。逆に、あわただしく伝えたいときには、せわしない呼吸をすればいい、ともいえる。これらは日常のなかで簡単に実験ができるので、やってみるといい。

実際は自分が何歳《いくつ》の時の事であったか、自分でそれを覚えて居たのではなかった。自分が四つの年の暮であったということは、後に母や姉から聞いての記憶であるらしい。

煤掃《すすは》きも済み餅搗《もちつ》きも終えて、家の中も庭のまわりも広々と綺麗《きれい》になったのが、気も浮立つ程嬉しかった。

「もう三つ寝ると正月だよ、正月が来ると坊やは五つになるのよ、えいこったろう……木っぱのような餅たべて……油のような酒飲んで……」

姉は自分を喜ばせようとするような調子にそれを唄って、少しかがみ腰に笑顔で自分の顔を見るのであった。

——伊藤左千夫「守の家」より

◎呼吸を写すミラーニューロン

深くてゆったりと落ち着いた呼吸をしている人のそばに行くと落ち着く。逆に、浅くて不安げだったり、緊張している呼吸をしている人のそばに行くと、こちらまで不安になったり緊張したりする。

これは他人の身体の状態を写し取ろうとするミラーニューロンの働きによるものだが、朗読や音読をするときにはそれが顕著だ。朗読・音読では言葉と声を使うが、それらは呼吸によって生まれている。声には呼吸の状態がそのまま乗る。

落ち着いて人になにかを伝えたいときには、自分の呼吸が落ち着いている必要がある。逆に、あわただしく伝えたいときには、せわしない呼吸をすればいい、ともいえる。これらは日常のなかで簡単に実験ができるので、やってみるといい。

2012年5月1日火曜日

5月1日

◎今日のテキスト

宮重《みやしげ》大根のふとしく立てし宮柱は、ふろふきの熱田の神のみそなわす、七里のわたし浪《なみ》ゆたかにして、来往の渡船難なく桑名につきたる悦《よろこび》のあまり……

と口誦《くちずさ》むように独言《ひとりごと》の、膝栗毛《ひざくりげ》五編の上の読初め、霜月十日あまりの初夜。中空《なかぞら》は冴切《さえき》って、星が水垢離《みずごり》取りそうな月明《つきあかり》に、踏切の桟橋を渡る影高く、灯《ともしび》ちらちらと目の下に、遠近《おちこち》の樹立《こだち》の骨ばかりなのを視《なが》めながら、桑名の停車場《ステエション》へ下りた旅客がある。

——泉鏡花『歌行燈』より

◎感情の共鳴

人はミラーニューロンという神経の働きを持っている。これは社会的動物であるところの人間には、生存のために必要不可欠なもので、赤ん坊のころからずっとその働きを向上させつづける本能を持っている。その証拠は学問的にもいくつか明示されている。

ミラーニーューロンの働きによって、人は自分が見たり向かい合ったりしている他人の身体の状態や感情を、たえず写し取ろうとする。悲しい感情の人を前にすると、こちら側にも悲しいときの神経回路が刺激されるし、楽しい気分の人の前ではこちらも楽しいときの神経回路が働く。動いている人を見るときも、こちらは実際に動かなくても運動するときの神経回路が活性化する。

この働きを表現やセラピーの場で利用できる。

宮重《みやしげ》大根のふとしく立てし宮柱は、ふろふきの熱田の神のみそなわす、七里のわたし浪《なみ》ゆたかにして、来往の渡船難なく桑名につきたる悦《よろこび》のあまり……

と口誦《くちずさ》むように独言《ひとりごと》の、膝栗毛《ひざくりげ》五編の上の読初め、霜月十日あまりの初夜。中空《なかぞら》は冴切《さえき》って、星が水垢離《みずごり》取りそうな月明《つきあかり》に、踏切の桟橋を渡る影高く、灯《ともしび》ちらちらと目の下に、遠近《おちこち》の樹立《こだち》の骨ばかりなのを視《なが》めながら、桑名の停車場《ステエション》へ下りた旅客がある。

——泉鏡花『歌行燈』より

◎感情の共鳴

人はミラーニューロンという神経の働きを持っている。これは社会的動物であるところの人間には、生存のために必要不可欠なもので、赤ん坊のころからずっとその働きを向上させつづける本能を持っている。その証拠は学問的にもいくつか明示されている。

ミラーニーューロンの働きによって、人は自分が見たり向かい合ったりしている他人の身体の状態や感情を、たえず写し取ろうとする。悲しい感情の人を前にすると、こちら側にも悲しいときの神経回路が刺激されるし、楽しい気分の人の前ではこちらも楽しいときの神経回路が働く。動いている人を見るときも、こちらは実際に動かなくても運動するときの神経回路が活性化する。

この働きを表現やセラピーの場で利用できる。

登録:

コメント (Atom)

.jpg)